Pourquoi Trump s'acharne sur Harvard

"La lutte contre l'antisémitisme est un prétexte".

Columbia hier, Harvard aujourd’hui… En voyant Donald Trump multiplier les attaques contre les grandes universités privées, j’ai re-pensé à un reportage que j’ai fait pour Mediapart sur le campus de New College en août 2023. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, avait décidé de transformer ce petit établissement public de Sarasota, connu pour son importante population LGTBQ et ses méthodes d’enseignement libérales, en vitrine de sa croisade contre le wokisme dans le monde de l’éducation. Exit les toilettes non-genrées et les initiatives de diversité et d’inclusion, “bonjour” le nouveau conseil d’administration conservateur et les gobelets avec des passages de la Bible imprimés dessus.

Certes, Donald Trump n’a pas les moyens d’imposer les mêmes changements à des universités privées. Il n’empêche que ses tentatives de mettre au pas l’enseignement supérieur inquiètent. Jeudi 17 avril, une journée d’action nationale était organisée par plusieurs associations et syndicats pour dénoncer ses coups de menton. À New York, une centaine de personnes se sont rassemblées à Washington Square Park pour une marche en défense de la liberté académique.

Coupes budgétaires, expulsions d’étudiants internationaux pro-palestiniens, “audits” du corps enseignant pour dénicher les opinions jugées problématiques: les participants avaient matière à s’alarmer. Mais, comme à New College, j’ai rencontré des personnes optimistes et motivées. À l’image d’Anne DeWitt, professeure à la New York University (NYU). Cette spécialiste de littérature victorienne a dit avoir “repris espoir” à la suite de la décision de l’université Harvard, lundi 14 avril, de ne pas se plier à une série de demandes formulées dans une lettre (envoyée trois jours plus tôt par erreur, si l’on en croit le New York Times) par le gouvernement Trump au nom de la lutte contre l’antisémitisme sur le campus.

Parmi elles: la fin des politiques visant à favoriser la diversité dans le recrutement des étudiants et des enseignants, ainsi que des changements dans les programmes éducatifs qui “alimentent le harcèlement” contre la population juive. Des exigences qui, selon le président de l’université, Alan Garber, “vont au-delà de l’autorité légitime de ce gouvernement ou d’aucun autre”. “Dans la même situation, Columbia University avait capitulé, observe Anne DeWitt. Le refus d’un endroit aussi influent que Harvard envoie le message que les institutions éducatives ne se laisseront pas intimider”.

Face à cette fin de non-recevoir, le locataire de la Maison-Blanche s’est lâché sur son réseau Truth Social. Il a qualifié Harvard, le temple du savoir aux 162 Prix Nobel, de “blague, qui enseigne la haine et la stupidité”. Il a aussitôt gelé plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales et menacé de lui retirer son statut d’entité non-imposable. Pour sa part, la ministre à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a indiqué qu’elle pourrait révoquer son droit à accueillir des étudiants internationaux, ce qui la priverait d’une partie de ses revenus. La perspective de perdre de jeunes Chinois, dont la présence sur les bancs des facs américaines a explosé ces dernières années, effraie tout particulièrement ces établissements de renom. Pourquoi le gouvernement Trump s’acharne-t-il ? C’est le sujet du Caucus de la semaine.

L’une des bêtes noires du trumpisme

Ce combat est loin d’être anodin. L’établissement de Cambridge (Massachusetts), université la plus riche, ancienne et prestigieuse du pays, symbolise tout ce que la droite MAGA (“Make America Great Again”), mouvement constitué essentiellement d’individus pas ou peu diplômés, rejette: l’élite coupée du peuple, les intellectuels, le “wokisme”…

Rappelons qu’aux États-Unis, le niveau d’études est devenu le meilleur “prédicteur” de l’orientation politique. La présidentielle de 2024 l’a encore prouvé: plus la population électorale d’un État était diplômée, plus elle était susceptible de voter pour la Démocrate Kamala Harris, comme le montre ce graphique d’Axios basé sur les données de l’Associated Press (AP) et du recensement.

N’en déplaise au parti de l’âne, 62% des Américains de plus de 25 ans n’ont pas de diplôme du supérieur. C’est le cas de Charlie Kirk, le fameux militant conservateur qui se rend sur les campus pour débattre avec des étudiants et propage l’idée qu’aller à l’université ne sert à rien.

Harvard fut également dans le collimateur des opposants aux politiques d’“affirmative action”, qui reposent sur la prise en compte de critères ethniques et raciaux pour assurer la diversité des étudiants et corriger la sous-représentation des jeunes hispaniques et noirs. Une bataille que l’université, visée par une plainte initiée par une association fondée par l’activiste conservateur Edward Blum, a perdue en 2023 quand la Cour suprême a estimé que la pratique héritée du mouvement des droits civiques était inconstitutionnelle.

S’inscrivant dans la lignée de ceux qui, depuis les années 1930, estiment que les universités sont des bastions de la gauche, comme Hollywood et les médias, Donald Trump parle depuis des années de “l’endoctrinement” de la jeunesse par ces institutions. Et ce, alors qu’il lui est même issu d’une “Ivy League” (la business school Wharton de l’Université de Pennsylvanie) et que son fils, Barron, fréquente la New York University - même s’il ne semble guère s’y intégrer si l’on en croit Vanity Fair. Trente-cinq pour cent des membres de son cabinet sont diplômés d’un établissement de l’élite (contre 52-60% pour les administrations passées).

Le “prétexte” de l’antisémitisme

Le milliardaire a habilement exploité les manifestations pro-palestiniennes qui ont éclaté sur les campus en réaction à la guerre à Gaza pour accroitre la pression sur ces établissements et mieux les affaiblir. Harvard n’y a pas échappé. Comme d’autres, elle a été accusé d’avoir laissé prospérer un climat antisémite entre ses murs. Le cas d’une altercation physique entre un étudiant juif et deux manifestants pro-Gaza en octobre 2023, devenue virale sur les réseaux sociaux, a été érigé en preuve de cette situation par les MAGA. L’élue républicaine de New York, Elise Stefanik, a accusé l’institution d’avoir tardé à ouvrir une enquête sur l’incident.

“Depuis le début, la lutte contre antisémitisme est un prétexte”, estime toutefois Susan Dynarski, professeure d’éducation à Harvard. L’objectif, selon elle, est de “contrôler qui y étudie et y enseigne”. Elle en veut pour preuve certaines des demandes envoyées à la direction “qui n’ont rien à voir” avec la lutte contre le sentiment anti-juifs. L’une d’elles intimait par exemple à l’université de recourir à un organe extérieur pour passer en revue l’ensemble des départements universitaires afin d’assurer “une diversité de points de vue” en leur sein. En cas de manquement, l’université devait recruter “une masse critique” de nouveaux professeurs et étudiants. “Ces exigences insensées dépassent l’autorité du gouvernement. Si nous les avions acceptées, nous n’aurions d’université plus que le nom !, estime la professeure Dynarski. À l’image de tous les régimes fascistes, le gouvernement Trump cherche à détruire toute source de vérité qui n’émane pas de lui. Il applique une stratégie bien rodée”

À noter que des étudiants et associations juives de Harvard sont aussi montées au créneau. Tout en reconnaissant le besoin de protections supplémentaires, elles s’inquiètent des mesures prises par le pouvoir en leur nom. “Nous savons que les coupes budgétaires porteront préjudice à la communauté universitaire dont nous faisons partie et à laquelle nous tenons profondément”, ont écrit une centaine d’étudiants dans une lettre ouverte relayée par le Harvard Crimson, le prestigieux journal universitaire.

Cible facile

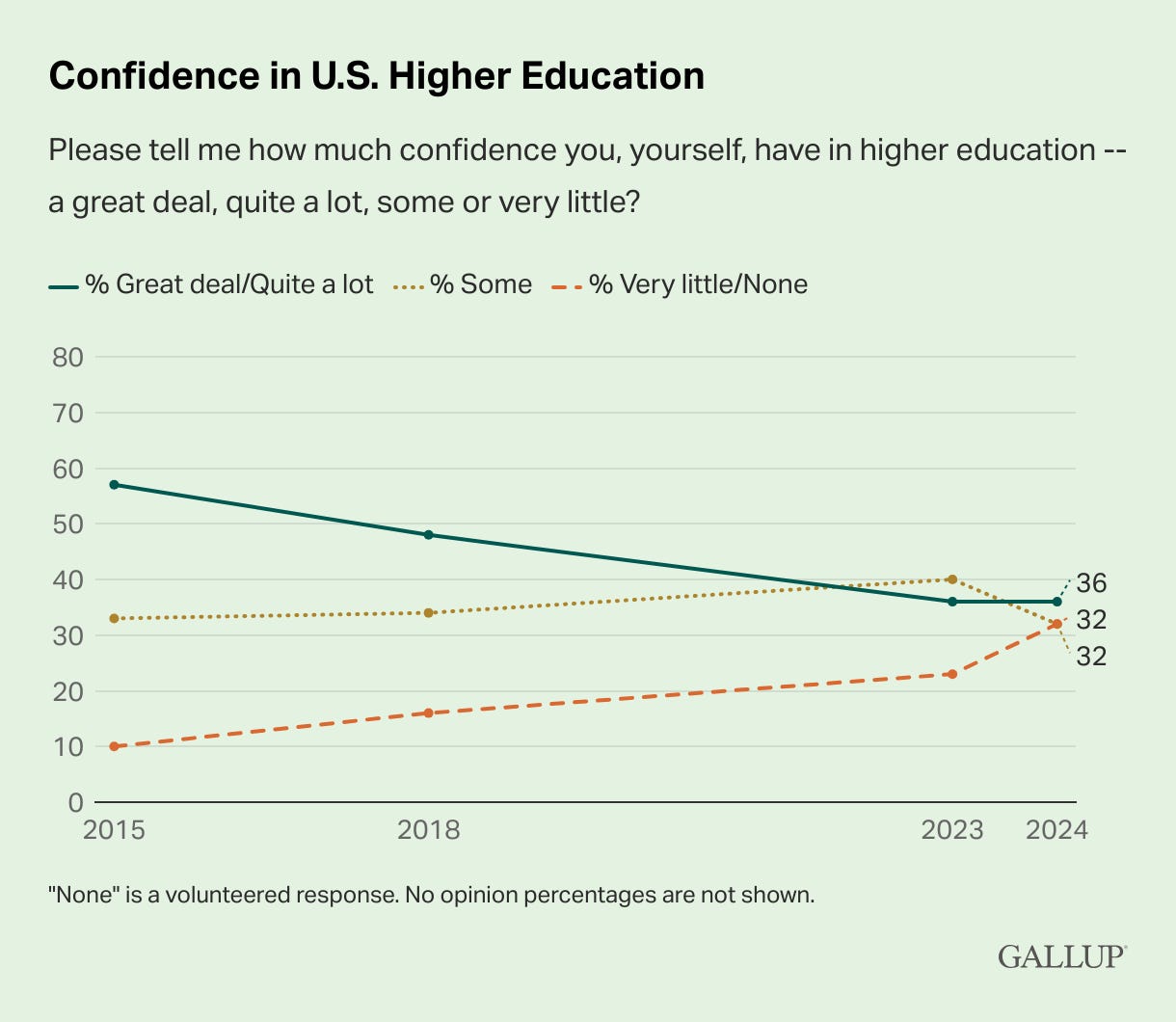

Comme d’autres corps sociaux (médias, justice…) aux États-Unis, l’enseignement supérieur, symbolisé par les grandes universités privées, souffrent d’une défiance grandissante, comme le montrent les courbes de l’institut Gallup.

Les frais de scolarité prohibitifs, la perception qu’elles penchent trop à gauche ou que leurs formations ne sont pas adaptées aux besoins du marché du travail expliquent ce désamour. Entre 2010 et 2021, le nombre d’inscrits dans les quatre mille établissements du supérieur délivrant des diplômes a baissé de 15 %, soit une perte de 2,6 millions de personnes sur la période. La pandémie n’explique pas à elle seule ces chiffres en berne. D’après le think tank Brookings Institution, 58 % de ce déclin a eu lieu avant la crise sanitaire. Le décrochage s’explique plutôt par la conjonction de différents facteurs politico-économiques de long terme, notamment la stagnation des salaires et la baisse des aides publiques depuis les années 1980.

Dans le même temps, les droits de scolarité n’ont cessé de croître. La faute aux investissements faramineux dans la construction de nouveaux bâtiments (11 milliards de dollars en 2010 et 2011) mais aussi à la fuite en avant des dépenses en ressources humaines. Outre les augmentations salariales des présidents, les universités ont élargi le recrutement de personnels non académiques, pour assurer les levées de fonds ou gérer les relations avec les ex-étudiants, par exemple.

Trop cher, pas assez d’aides, retour sur investissement douteux ? Le calcul est vite fait. “Certains jeunes se demandent pourquoi ils s’endetteraient pour financer leur scolarité alors qu’ils peuvent trouver un emploi facilement dans le contexte actuel de chômage bas et gagner 25 dollars de l’heure dans un entrepôt d’Amazon par exemple. D’autant que le salaire minimum a grimpé petit à petit dans plusieurs États ces dernières années”, explique Kevin Carey, spécialiste de politique éducative au sein du think tank New America.

Autre défi: l’“enrollment cliff” (ou la “falaise des inscriptions”), soit la chute attendue de la population estudiantine dans les années qui viennent pour des raisons démographiques. En cause : la baisse du taux de natalité pendant la crise économique de 2008. Pour le moment, le déclin attendu ne s’est pas produit. Le nombre d’inscrits en première année de fac a même augmenté de 5,5% en 2024 (+130 000 personnes) par rapport à l’année d’avant, selon le National Student Clearinghouse Research Center. Les “community colleges” (collèges communautaires), qui proposent généralement un cursus de deux ans à des prix abordables, sont les grands bénéficiaires de cette croissance. Donald Trump aura-t-il raison de l’envie d’étudier ?

Passionnant...